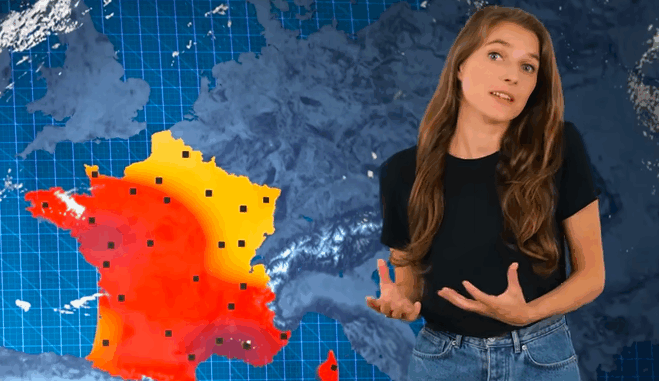

Le retour des fortes chaleurs cet été en France permet de faire le bilan du travail journalistique sur le climat. Explications.

Souvent présentés comme les « historiens du présent », les médias ont un rôle fondamental à jouer dans le traitement de la crise climatique, d’autant plus que la désinformation se multiplie sur ce sujet pourtant existentiel.

Qu’en est-il des épisodes caniculaires qui touchent actuellement la France ? Le Monde a tenté de répondre à cette question dans un récent article publié le 15 août. Il en ressort une situation ambivalente, marquée par autant de défis que d’avancées prometteuses.

Parmi ces dernières figure notamment la fin des stéréotypes concernant le simple affichage du niveau du thermomètre. En effet, les conséquences concrètes de cette montée de chaleur – déshydratation, vertiges, maux de tête, arrêts forcés de travail, etc. – sont désormais mises en avant, bien souvent avec le concours de spécialistes qualifiés.

Et pourtant, ces progrès demeurent insuffisants. Car à quoi sert de répéter sans cesse qu’il fait chaud sans véritablement en expliquer les causes profondes ? Une situation « déplorable », selon Eva Morel, secrétaire générale de QuotaClimat, association à but non lucratif fondée en avril 2022 au moment de la campagne présidentielle française.

Des avancées tangibles, mais insuffisantes

Cette organisation milite activement pour un meilleur traitement médiatique des enjeux écologiques (climat et biodiversité) dans la presse écrite et l’audiovisuel français, s’appuyant sur le constat que seulement 3 % des sujets médiatiques abordaient l’écologie en 2022.

Cette année 2022, marquée notamment par des mégafeux dévastateurs en Gironde, a constitué une période charnière dans la prise de conscience collective des médias, avec l’adoption d’une charte « pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique » par plus de 200 médias et 15 écoles de journalisme reconnues par la profession.

Depuis son lancement officiel, cette charte a été signée par plus de 1 900 journalistes et rédactions en France, incluant des médias de référence comme Ouest-France, Radio France, ou encore Blast. Ce chiffre reste toutefois relativement modeste au regard des 35 000 détenteurs de cartes de presse que compte l’Hexagone.

Le serpent de mer de la désinformation

Malgré ces initiatives encourageantes, la réalité du terrain révèle des lacunes persistantes qui compromettent l’efficacité de cette prise de conscience médiatique.

L’Observatoire des médias sur l’écologie, regroupant plusieurs associations dont QuotaClimat, Expertises Climat et Climat Médias, a ainsi constaté une diminution inquiétante de 20 % du temps d’antenne consacré aux enjeux écologiques en 2024 par rapport à 2023.

Cette baisse quantitative s’accompagne d’une dégradation qualitative marquée par la montée de la désinformation climatique. Au cours du premier trimestre 2025, les associations QuotaClimat, Data for Good et Science Feedback ont recensé pas moins de 128 cas de désinformation climatique sur 18 médias analysés.

Poster un Commentaire